国家疾控局综合司

关于印发医疗机构传染病防控责任细化措施的函

国疾控综传防函〔2025〕143号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团疾控局:

为贯彻落实《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》(国办发〔2023〕46号),推动《医疗机构传染病防控责任清单》(国疾控传防发〔2023〕21号)工作任务落实落细,我们研究制定了医疗机构落实传染病防控责任的细化措施,提出了医疗机构和疾控机构开展工作的具体内容以及工作举措,供各地在做好传染病防控工作中参考使用,现印发给你们。各地疾控局要加强工作指导,强化责任担当,结合地方实际抓好工作落实,加大组织实施力度,筑牢传染病防控防线,确保各项工作取得实效。

联系人:传防司机构管理处 熊智波

联系电话:010-62030704

国家疾控局综合司

2025年6月10日

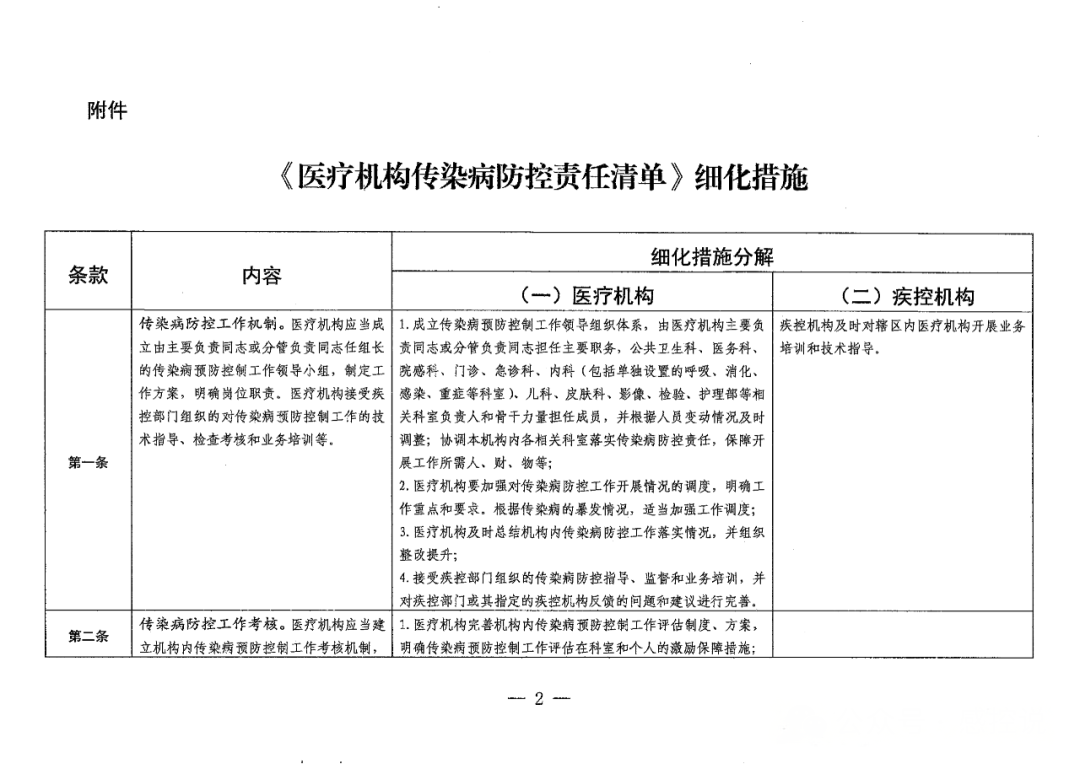

附件

第一条传染病防控工作机制。医疗机构应当成立由主要负责同志或分管负责同志任组长的传染病预防控制工作领导小组,制定工作方案,明确岗位职责。医疗机构接受疾病预防控制部门组织的对传染病预防控制工作的技术指导、检查考核和业务培训等。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.成立传染病预防控制工作领导组织体系,由医疗机构主要负责同志或分管负责同志担任主要职务,公共卫生科、医务科、院感科、门诊、急诊科、内科(包括单独设置的呼吸、消化、感染、重症等科室)、儿科、皮肤科、影像、检验、护理部等相关科室负责人和骨干力量担任成员,并根据人员变动情况及时调整;协调本机构内各相关科室落实传染病防控责任,保障开展工作所需人、财、物等;

2.医疗机构要加强对传染病防控工作开展情况的调度,明确工作重点和要求。根据传染病的暴发情况,适当加强工作调度;

3.医疗机构及时总结机构内传染病防控工作落实情况,并组织整改提升;

4.接受疾控部门组织的传染病防控指导、监督和业务培训,并对疾控部门或其指定的疾控机构反馈的问题和建议进行完善。

(二)疾控机构

疾控机构及时对辖区内医疗机构开展业务培训和技术指导。

第二条 传染病防控工作考核。医疗机构应当建立机构内传染病预防控制工作考核机制,定期进行考核评估,并纳入机构内绩效管理。

细化措施分解:

(一)医疗机构

1.医疗机构完善机构内传染病预防控制工作评估制度、方案,明确传染病预防控制工作评估在科室和个人的激励保障措施;

2.医疗机构加强对机构内各科室传染病预防控制工作开展情况的评估,并组织整改提升。

(二)疾控机构

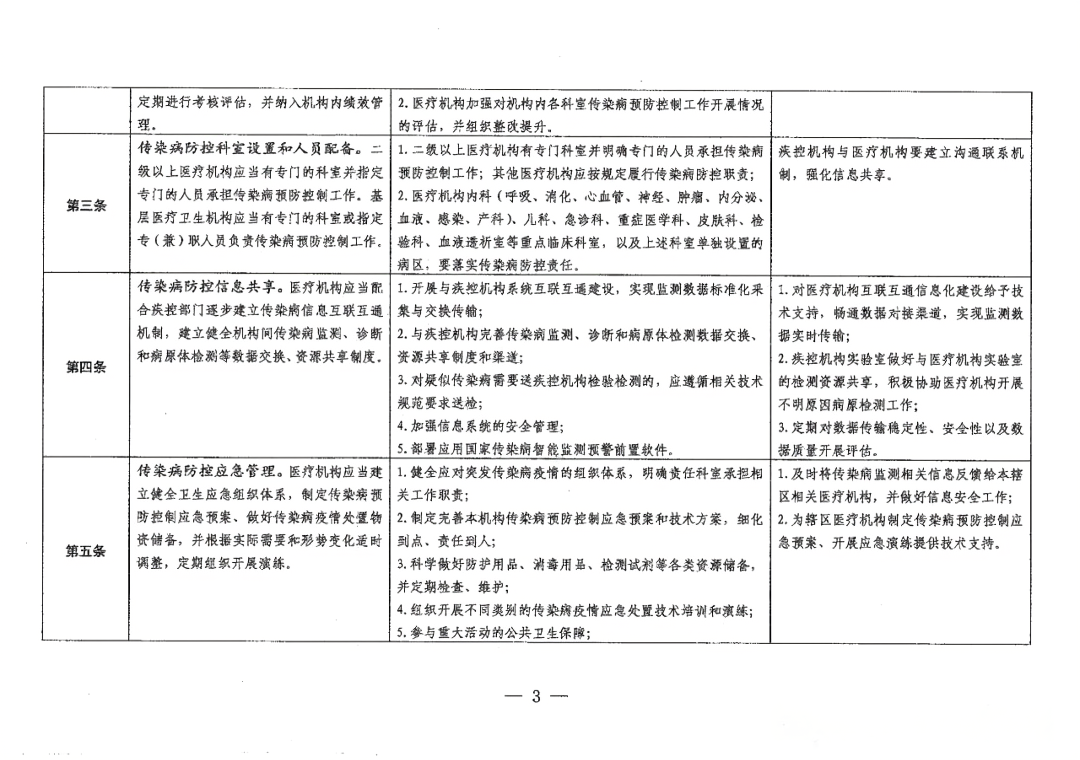

第三条 传染病防控科室设置和人员配备。二级以上医疗机构应当有专门的科室并指定专门的人员承担传染病预防控制工作。基层医疗卫生机构应当有专门的科室或指定专(兼)职人员负责传染病预防控制工作。

细化措施分解:

(一)医疗机构

1.二级以上医疗机构有专门科室并明确专门的人员承担传染病预防控制工作;其他医疗机构应按规定履行传染病防控职责;

2.医疗机构内科(呼吸、消化、心血管、神经、肿瘤、内分泌、血液、感染、产科)、儿科、急诊科、重症医学科、皮肤科、检验科、血液透析室等重点临床科室,以及上述科室单独设置的病区,要落实传染病防控责任。

(二)疾控机构

疾控机构与医疗机构要建立沟通联系机制,强化信息共享。

第四条 传染病防控信息共享。医疗机构应当配合疾病预防控制部门逐步建立传染病信息互联互通机制,建立健全机构间传染病监测、诊断和病原体检测等数据交换、资源共享制度。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.开展与疾控机构系统互联互通建设,实现监测数据标准化采集与交换传输;

2.与疾控机构完善传染病监测、诊断和病原体检测数据交换、资源共享制度和渠道;

3.对疑似传染病需要送疾控机构检验检测的,应遵循相关技术规范聚要求送检;

4.加强信息系统的安全管理;

5.部暑应用国家传染病智能监测预警前置软件。

(二)疾控机构

1.对医疗机构互联互通信息化建设给予技术支持,畅通数据对接渠道,实观监测数据实时传输;

2.疾控机构实验室做好与医疗机构实验室的检测资源共享,积极协助医疗机构开展不明原因病原检测工作;

3.定期对数据传输稳定性、安全性以及数据质量开展评估。

第五条 传染病防控应急管理。医疗机构应当建立健全卫生应急组织体系,制定传染病预防控制应急预案、做好传染病疫情处置物资储备,并根据实际需要和形势变化适时调整,定期组织开展演练。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.健全应对突发传染病疫惰的组织体系,明确责任科室承担相关工作职责;

2.制定完普本机构传染病预防控制应急预案和技术方案,细化到点、责任到人;

3.科学做好防护用品、消毒用品、检测试剂等各类资源储备,并定期检查、维护;

4.组织开展不同类别的传染病疫情应急处置技术培训和演练;

5.参与重大活动的公共卫生保障;

(二)疾控机构

1.及时将传染病监测相关信息反馈给本辖区相关医疗机构,并做好信息安全工作;

2.为辖区医疗机构制定传染病预防控制应急预案、开展应急演练提供技术支持。

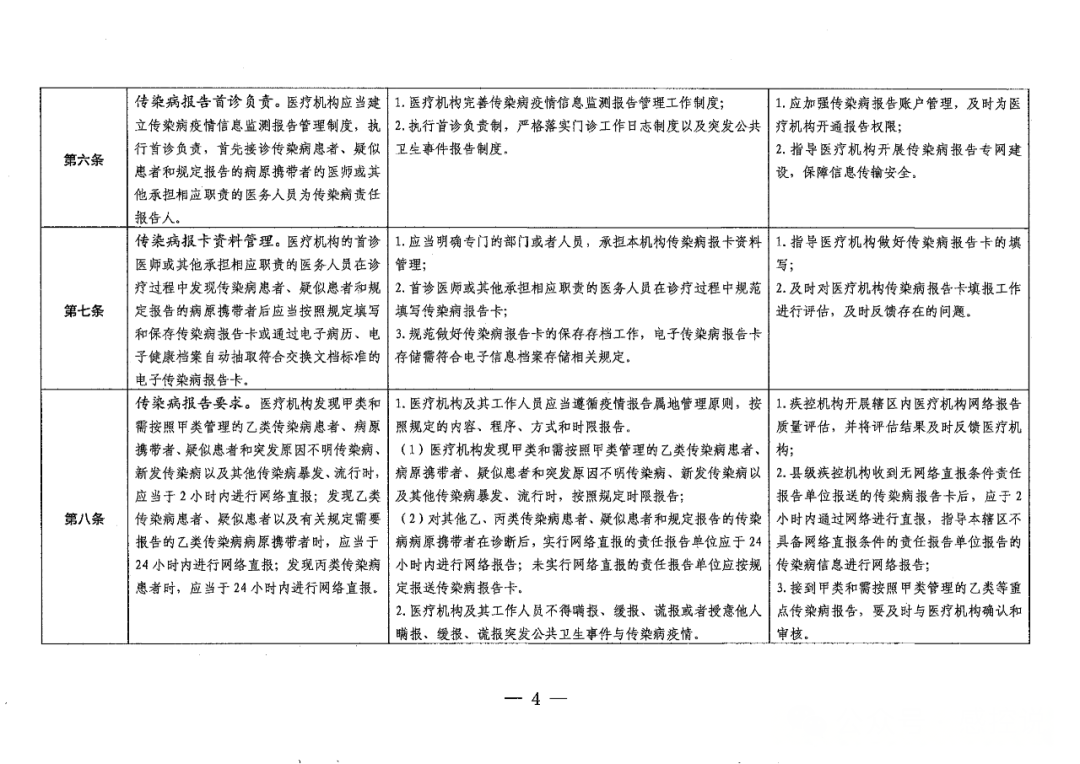

第六条 传染病报告首诊负责。医疗机构应当建立传染病疫情信息监测报告管理制度,执行首诊负责,首先接诊传染病患者、疑似患者和规定报告的病原携带者的医师或其他承担相应职责的医务人员为传染病责任报告人。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.医疗机构完善传染病疫情信息监测报告管理工作制度;

2.执行首诊负贵制,严格落实门诊工作日志制度以及突发公共卫生事件报告制度。

(二)疾控机构

1.应加强传染病报告账户管理,及时为医疗机构开通报告权限;

2.指导医疗机构开展传染病报告专网建设,保障信息传输安全。

第七条传染病报卡资料管理。医疗机构的首诊医师或其他承担相应职责的医务人员在诊疗过程中发现传染病患者、疑似患者和规定报告的病原携带者后应当按照规定填写和保存传染病报告卡或通过电子病历、电子健康档案自动抽取符合交换文档标准的电子传染病报告卡。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.应当明确专门的部门或者人员,承担本机构传染病报卡资料管理;

2.首诊医师或其他承担相应职责的医务人员在诊疗过程中规范填写传染病报告卡;

3.规范做好传染病报告卡的保存存档工作,电子传染病报告卡存储需符合电子信息档案存储相关规定。

(二)疾控机构

1.指导医疗机构做好传染病报告卡的填写;

2.及时对医疗机构传染病报告卡填报工作进行评估,及时反馈存在的问题。

第八条 传染病报告要求。医疗机构发现甲类和需按照甲类管理的乙类传染病患者、病原携带者、疑似患者和突发原因不明传染病、新发传染病以及其他传染病暴发、流行时,应当于2小时内进行网络直报;发现乙类传染病患者、疑似患者以及国务院疾病预防控制部门规定需要报告的乙类传染病病原携带者时,应当于24小时内进行网络直报;发现丙类传染病患者时,应当于24小时内进行网络直报。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.医疗机构及其工作人员应当遵循疫情报告属地管理原则,按照规定的内容、程序、方式和时限报告。

(1)医疗机构发现甲类和需按照甲类管理的乙类传染病患者、病原携带者、疑似患者和突发原因不明传染病、新发传染病以及其他传染病暴发、流行时,按照规定时限报告;

(2)对其他乙、丙类传染病患者、疑似患者和规定报告的传染病病原携带者在诊断后,实行网络直报的责任报告单位应于24小时内进行网络报告;未实行网络直报的责任报告单位应按规定报送传染病报告卡。

2.医疗机构及其工作人员不得瞒报、缓报、说报或者授意他人瞒报、缓报、谎报突发公共卫生事件与传染病疫情。

(二)疾控机构

1.疾控机构开展辖区内医疗机构网络报告质量评估,并将评估结果及时反馈医疗机构;

2.县级疾控机构收到无网络直报条件责任报告单位报送的传染病报告卡后,应于2小时内通过网络进行直报,指导本辖区不具备网络直报条件的责任报告单位报告的传染病信息进行网络报告;

3.接到甲类和需按照甲类管理的乙类等重点传染病报告,要及时与医疗机构确认和审核。

第九条 传染病报告质量管理。医疗机构负责本机构传染病信息报告的日常管理、审核检查、网络报告(数据交换)和质量控制,定期对机构内报告的传染病情况及报告质量进行分析汇总和通报。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.明确专人负责传染病信息报告工作的日常管理、审核检查网络报告(数据交换)和质量控制;

2.规定时间内对报告信息进行审核、订正、查重,对本机构重复报告信息删除;

3.对本机构传染病报告质量和漏报进行自查,及时开展传染病报告情况及报告质量分析,并通报相关科室整改完善。

(二)疾控机构

1.负责指导医疗机构做好传染病信息报告相关工作;

2.将传染病信息报告管理工作纳入对医疗机构的年度评估,将评估结果及时反馈辖区医疗机构。

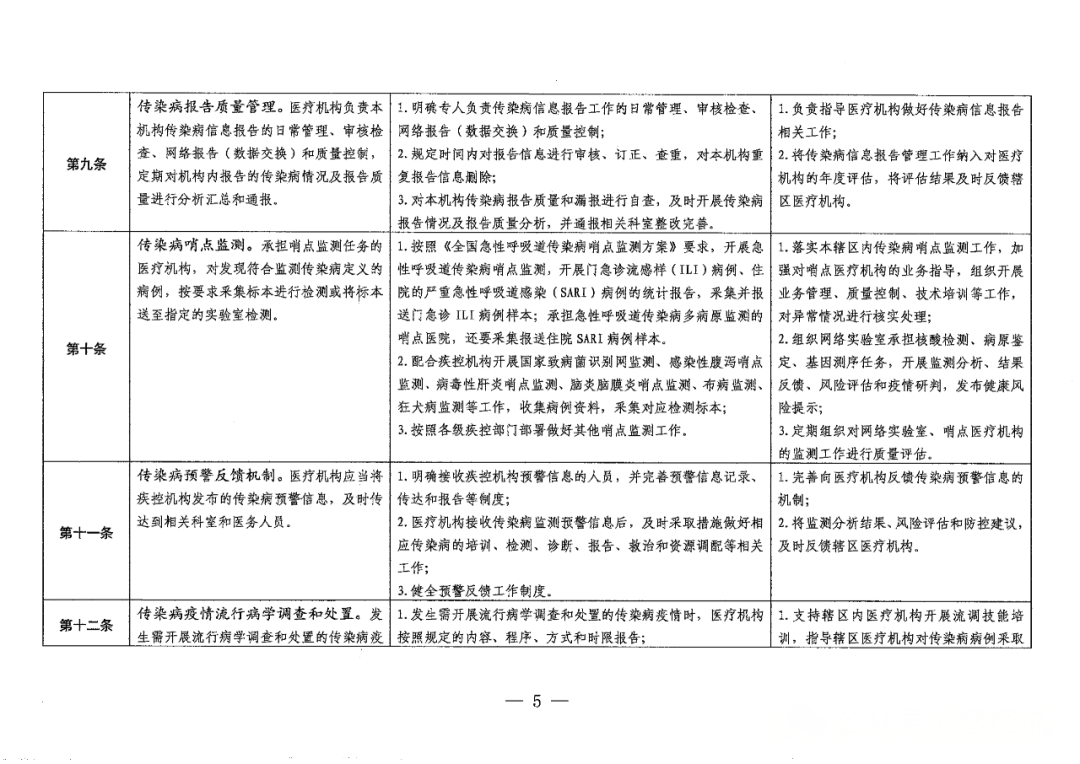

第十条 传染病哨点监测。承担哨点监测任务的医疗机构,对发现符合监测传染病定义的病例,按要求采集标本进行检测或将标本送至指定的实验室检测。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.按照《全国急性呼吸道传染病哨点监测方案》要求,开展急性呼吸道传染病哨点监测,开展门急诊流感样(ILI)病例、住院的严重急性呼吸道感染(SARI)病例的统计报告,采集并报送门急诊ILI病例样本;承担急性呼吸道传染病多病原监测的哨点医院,还要采集报送住院SARI病例样本。

2.配合疾控机构开展国家致病菌识别网监测、感染性腹泻哨点监测、病毒性肝炎哨点监测、脑类脑膜炎哨点监测、布病监测、狂犬病监测等工作,收集病例资料,采集对应检测标本;

3.按照各级疾控部门部署做好其他哨点监测工作。

(二)疾控机构

1.落实本辖区内传染病哨点监测工作,加强对哨点医疗机构的业务指导,组织开展业务管理、质量控制、技术培训等工作,对异常情况进行核实处理;

2.组织网络实验室承担核酸检测、病原鉴定、基因测序任务,开展监测分析、结果反馈、风险评估和疫情研判,发布健康风险提示;

3.定期组织对网络实验室、哨点医疗机构的监测工作进行质量评估。

第十一条 传染病预警反馈机制。医疗机构应当将疾病预防控制机构发布的传染病预警信息,及时传达到相关科室和医务人员。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.明确接收疾控机构预警信息的人员,并完善预警信息记录、传达和报告等制度;

2.医疗机构接收传染病监测预警信息后,及时采取措施做好相应传染病的培训、检测、诊断、报告、救治和资源调配等相关工作;

3.健全预警反馈工作制度。

(二)疾控机构

1.完善向医疗机构反馈传染病预警信息的机制;

2.将监测分析结果、风险评估和防控建议,及时反馈辖区医疗机构。

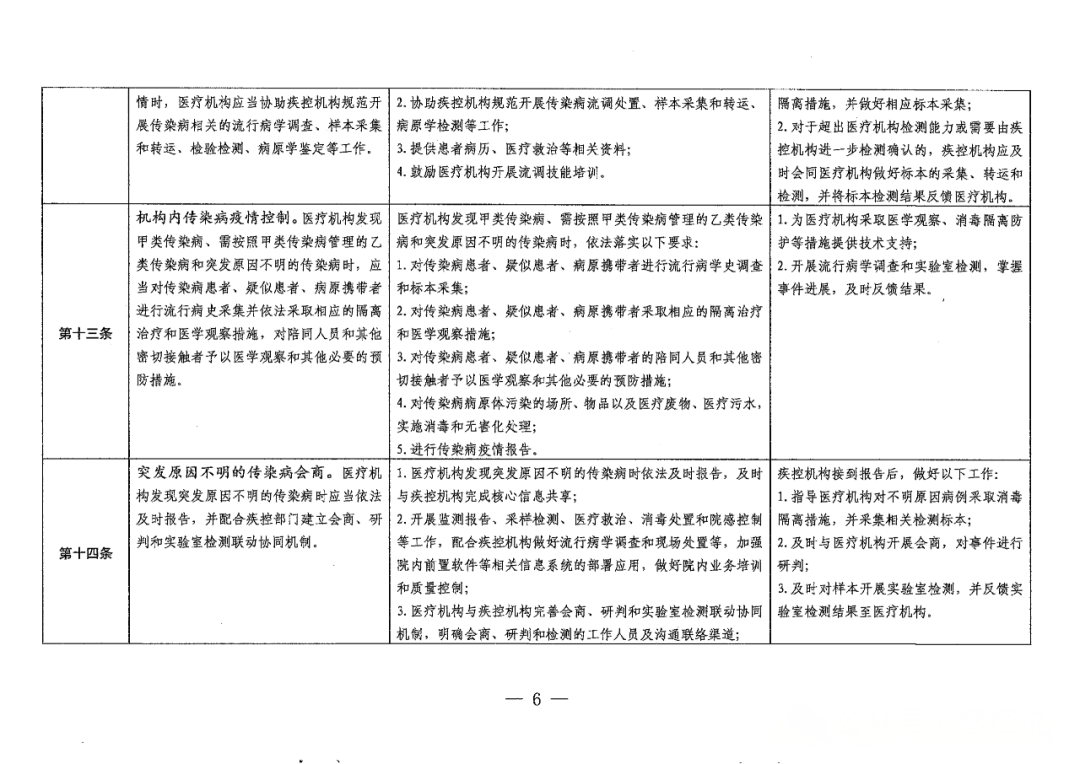

第十二条 传染病疫情流调和处置。发生需开展流调和处置的传染病疫情时,医疗机构应当协助疾病预防控制机构规范开展传染病相关的流行病学调查、样本采集和转运、检验检测、病原学鉴定等工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.发生需开展流行病学调查和处置的传染病疫情时,医疗机构按照规定的内容、程序、方式和时限报告;

2.协助疾控机构规范开展传染病流调处置、样本采集和转运,病原学检测等工作;

3.提供患者病历、医疗救治等相关资料;

4.鼓励医疗机构开展流调技能培训。

(二)疾控机构

1.支持辖区内医疗机构开展流调技能培训,指导辖区医疗机构对传染病病例采取隔离措施,并做好相应标本采集;

2.对于超出医疗机构检测能力或需要由疾控机构进一步检测确认的,疾控机构应及时会同医疗机构做好标本的采集、转运和检测,并将标本检测结果反馈医疗机构。

第十三条 机构内传染病疫情控制。医疗机构发现甲类传染病、需按照甲类传染病管理的乙类传染病和突发原因不明的传染病时,应当对传染病患者、疑似患者、病原携带者进行流行病史采集并依法采取相应的隔离治疗和医学观察措施,对陪同人员和其他密切接触者予以医学观察和其他必要的预防措施。

细化措施分解

(一)医疗机构

医疗机构发现甲类传染病、需按照甲类传染病管理的乙类传染病和突发原因不明的传染病时,依法落实以下要求:

1.对传染病患者、疑似患者、病原携带者进行流行病学史调查和标本采集;

2.对传染病患者、疑似患者、病原携带者采取相应的隔离治疗和医学观察措施;

3.对传染病患者、疑似患者、病原携带者的陪同人员和其他密切接触者予以医学观察和其他必要的预防措施;

4.对传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物、医疗污水,实施消毒和无害化处理;

5.进行传染病疫情报告。

(二)疾控机构

1.为医疗机构采取医学观察、消毒隔离防护等措施提供技术支持;

2.开展流行病学调查和实验室检测,掌握事件进展,及时反馈结果。

第十四条 突发原因不明传染病会商。医疗机构发现突发原因不明的传染病时应当依法及时报告,并配合疾病预防控制部门建立会商、研判和实验室检测联动协同机制。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.医疗机构发现突发原因不明的传染病时依法及时报告,及时与疾控机构完成核心信息共享;

2.开展监测报告、采样检测、医疗救治、消毒处置和院感控制等工作,配合疾控机构做好流行病学调查和现场处置等,加强院内前置软件等相关信息系统的部署应用,做好院内业务培训和质量控制;

3.医疗机构与疾控机构完善会商、研判和实验室检测联动协同机制,明确会商、研判和检测的工作人员及沟通联络渠道;

4.按规定完成实验室检测和相关样本“采送检”工作,并确保生物安全。

(二)疾控机构

疾控机构接到报告后,做好以下工作:

1.指导医疗机构对不明原因病例采取消毒隔离措施,并采集相关检测标本;

2.及时与医疗机构开展会商,对事件进行研判;

3.及时对样本开展实验室检测,并反馈实验室检测结果至医疗机构。

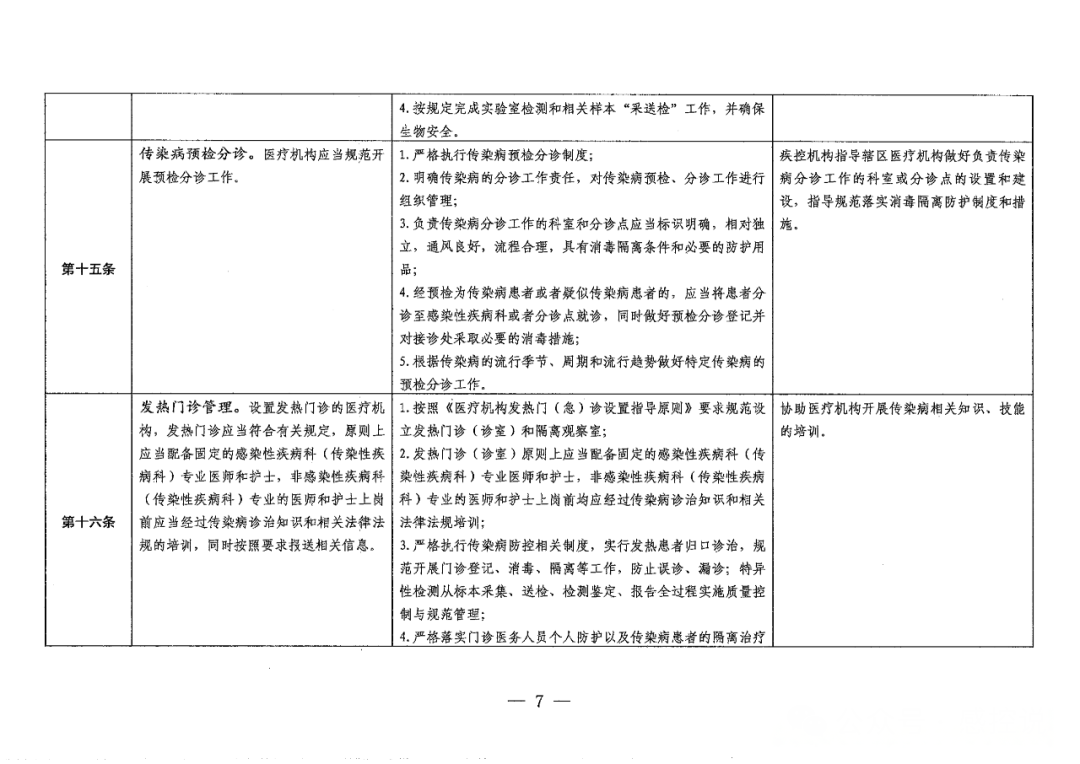

第十五条 传染病预检分诊。医疗机构应当规范开展预检分诊工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.严格执行传染痫预检分诊制度;

2.明确传染病的分诊工作责任,对传染病预检、分诊工作进行组织管理;

3.负责传染病分诊工作的科室和分诊点应当标识明确,相对独立,通风良好,流程合理,具有消毒隔离条件和必要的防护用品;

4.经预检为传染病患者或者疑似传染病患者的,应当将患者分诊至感染性疾病科或者分诊点就诊,同时做好预检分诊登记并对接诊处采取必要的消毒措施;

5.根据传染病的流行季节、周期和流行趋势做好特定传染病的预检分诊工作。

(二)疾控机构

疾控机构指导辖区医疗机构做好负责传染病分诊工作的科室或分诊点的设置和建设,指导规范落实消毒隔离防护制度和措施。

第十六条 发热门诊管理。设置发热门诊的医疗机构,发热门诊应当符合有关规定,原则上应当配备固定的感染性疾病科(传染性疾病科)专业医师和护士,非感染性疾病科(传染性疾病科)专业的医师和护士上岗前应当经过传染病诊治知识和相关法律法规的培训,同时应当按照要求报送相关信息。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.按照《医疗机构发热门(急)诊设置指导原则》要求规范设立发热门诊(诊室)和隔离观察室;

2.发热门诊(诊室)原则上应当配备固定的感染性疾病科(传染性疾病科)专业医师和护士,非感染性疾病科(传染性疾病科)专业的医师和护士上岗前均应经过传染病诊治知识和相关法律法规培训;

3.严格执行传染病防控相关制度,实行发热患者归口诊治,规范开展门诊登记、消毒、隔离等工作,防止误诊、漏诊;特异性检测从标本采集、送检、检测鉴定、报告全过程实施质量控制与规范管理;

4.严格落实门诊医务人员个人防护以及传染病患者的隔离治疗管理,遵循标准预防原则,防止医疗机构内交叉感染。

(二)疾控机构

协助医疗机构开展传染病相关知识、技能的培训。

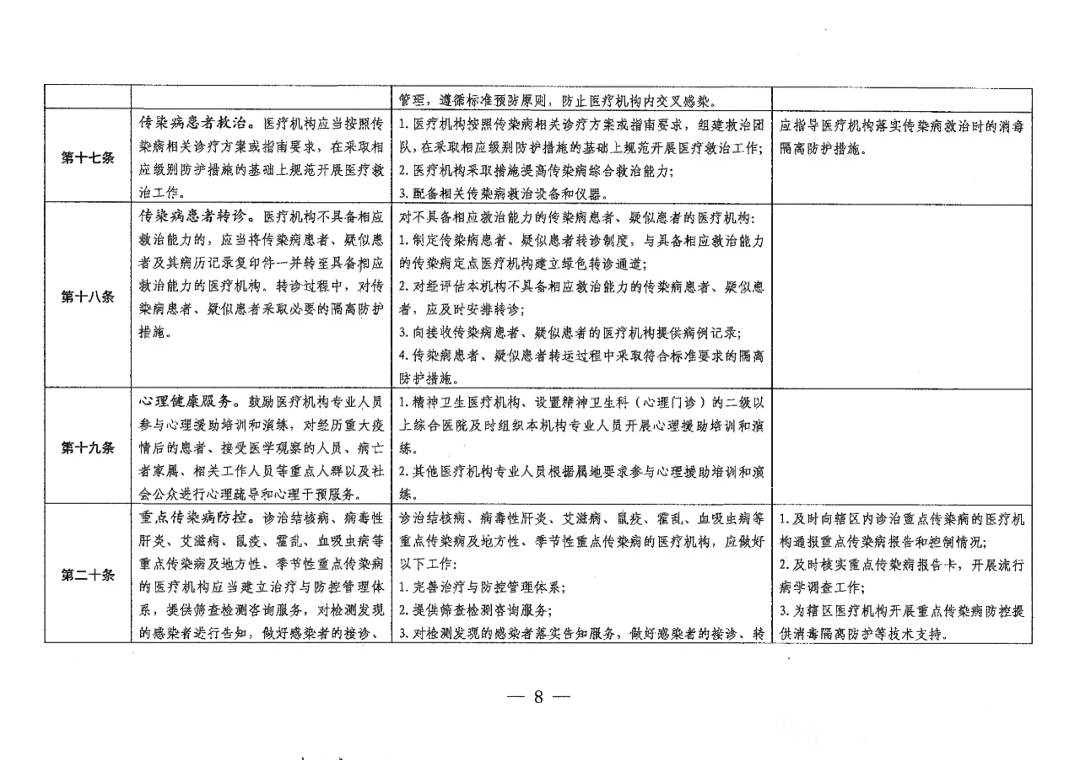

第十七条 传染病患者救治。医疗机构应当按照传染病相关诊疗方案或指南要求,在采取相应级别防护措施的基础上规范开展医疗救治工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.医疗机构按照传染病相关诊疗方案或指南要求,组建救治团队,在采取相应级别防护措施的基础上规范开展医疗救治工作;

2.医疗机构采取措施提高传染病综合救治能力;

3.配备相关传染病救治设备和仪器。

(二)疾控机构

应指导医疗机构落实传染病救治时的消毒隔离防护措施。

第十八条 传染病患者转诊。医疗机构不具备相应救治能力的,应当将传染病患者、疑似患者及其病历记录复印件一并转至具备相应救治能力的医疗机构。转诊过程中,对传染病患者、疑似患者采取必要的隔离防护措施。

细化措施分解

(一)医疗机构

对不具备相应效治能力的传染病患者、疑似患者的医疗机构:

1.制定传染病患者、疑似患者转诊制度,与具备相应救治能力的传染病定点医疗机构建立绿色转诊通道;

2.对经评估本机构不具备相应教治能力的传染病患者、疑似患者,应及时安排转诊;

3.向接收传染病患者、疑似患者的医疗机构提供病例记录;

4.传染病患者、疑似感者转运过程中采取符合标准要求的离防护措施。

(二)疾控机构

第十九条 心理健康服务。鼓励医疗机构专业人员参与心理援助培训和演练,对经历重大疫情后的患者、接受医学观察的人员、病亡者家属、相关工作人员等重点人群以及社会公众进行心理疏导和心理干预服务。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.精神卫生医疗机构、设置精神卫生科(心理门诊)的二级以上综合医院及时组织本机构专业人员开展心理援助培训和演练。

2.其他医疗机构专业人员根据属地要求参与心理援助培训和演练。

(二)疾控机构

第二十条 重点传染病防控。诊治结核病、病毒性肝炎、艾滋病、鼠疫、霍乱、血吸虫病等重点传染病及地方性、季节性重点传染病的医疗机构应当建立治疗与防控管理体系,提供筛查检测咨询服务,对检测发现的感染者进行告知,做好感染者的接诊、转诊和相关处置工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

诊治结核病、病毒性肝炎、艾滋病、鼠疫、霍乱、血吸虫病等重点传染病及地方性、季节性重点传染病的医疗机构,应做好以下工作:

1.完善治疗与防控管理体系;

2.提供筛查检测咨询服务;

3.对检测发现的感染者落实告知服务,做好感染者的接诊、转诊和相关处置工作;

4.指导患者及其密切接触者做好防护;

5.及时分析汇总重点传染病的治疗情况,评估工作成效和治疗效果,对传染病患者异常增多的情况及时进行分析,并向疾控机构报告。

(二)疾控机构

1.及时向辖区内诊治重点传染病的医疗机构通报重点传染病报告和控制情况;

2.及时核实重点传染病报告卡,开展流行病学调查工作;

3.为辖区医疗机构开展重点传染病防控提供消毒隔离防护等技术支持。

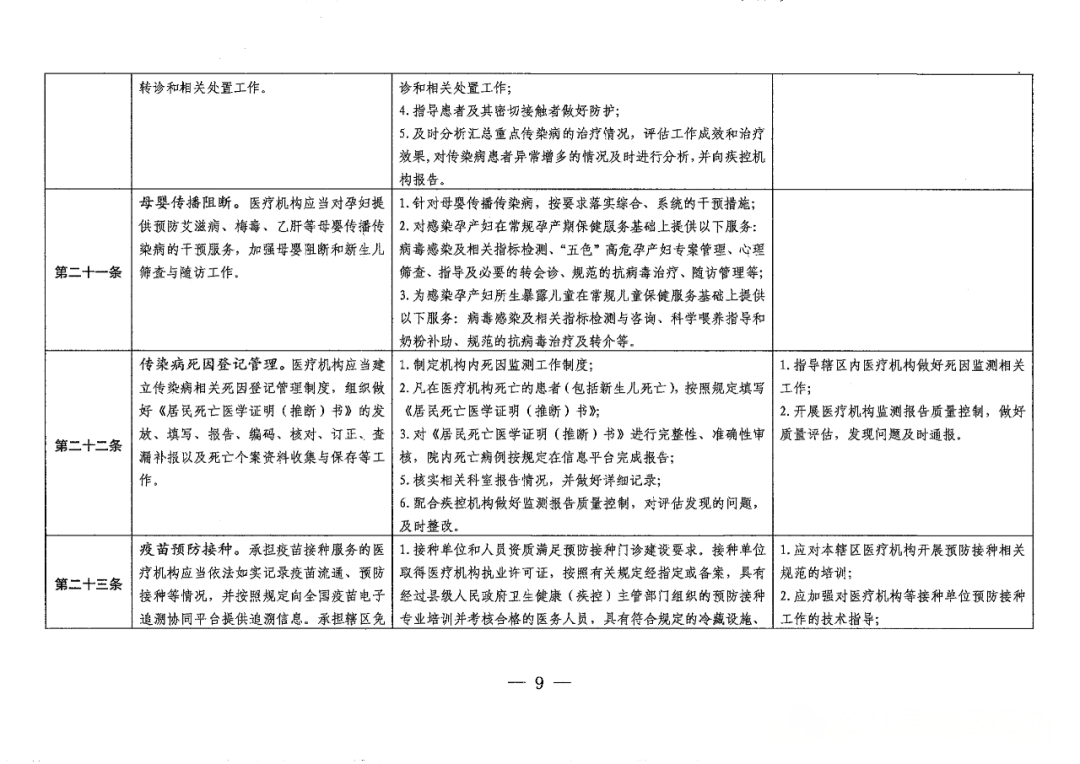

第二十一条 母婴传播阻断。医疗机构应当对孕妇提供预防艾滋病、梅毒、乙肝等母婴传播传染病的干预服务,加强母婴阻断和新生儿筛查与随访工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.针对母婴传播传染病,按要求落实综合、系统的干预措施;

2.对感染孕产妇在常规孕产期保健服努基础上提供以下服务:病毒感染及相关指标检测、“五色”高危孕产妇专案管理、心理筛查、指导及必要的转会诊、规范的抗病毒治疗、随访管理等;

3.为感染孕产妇所生暴露儿童在常规儿童保健服务基础上提供以下服务:病毒感染及相关指标检测与咨询、科学喂养指导和奶粉补助、规范的抗病毒治疗及转介等。

(二)疾控机构

第二十二条 传染病死因登记管理。医疗机构应当建立传染病相关死因登记管理制度,组织做好《居民死亡医学证明(推断)书》的发放、填写、报告、编码、核对、订正、查漏补报以及死亡个案资料收集与保存等工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.制定机构内死因监测工作制度;

2.凡在医疗机构死亡的患者(包括新生儿死亡),按规定填写《居民死亡医学证明(推断)书》;

3.对《居民死亡医学证明(推断)书》进行完整性、准确性审核,院内死亡病例按规定在信息平台完成报告;

5.核实相关科室报告情况,并做好详细记录;

6.配合疾控机构做好监测报告质量控制,对评估发现的问题,及时整改。

(二)疾控机构

1.指导辖区内医疗机构做好死因监测相关工作;

2.开展医疗机构监测报告质量控制,做好质量评估,发现问题及时通报。

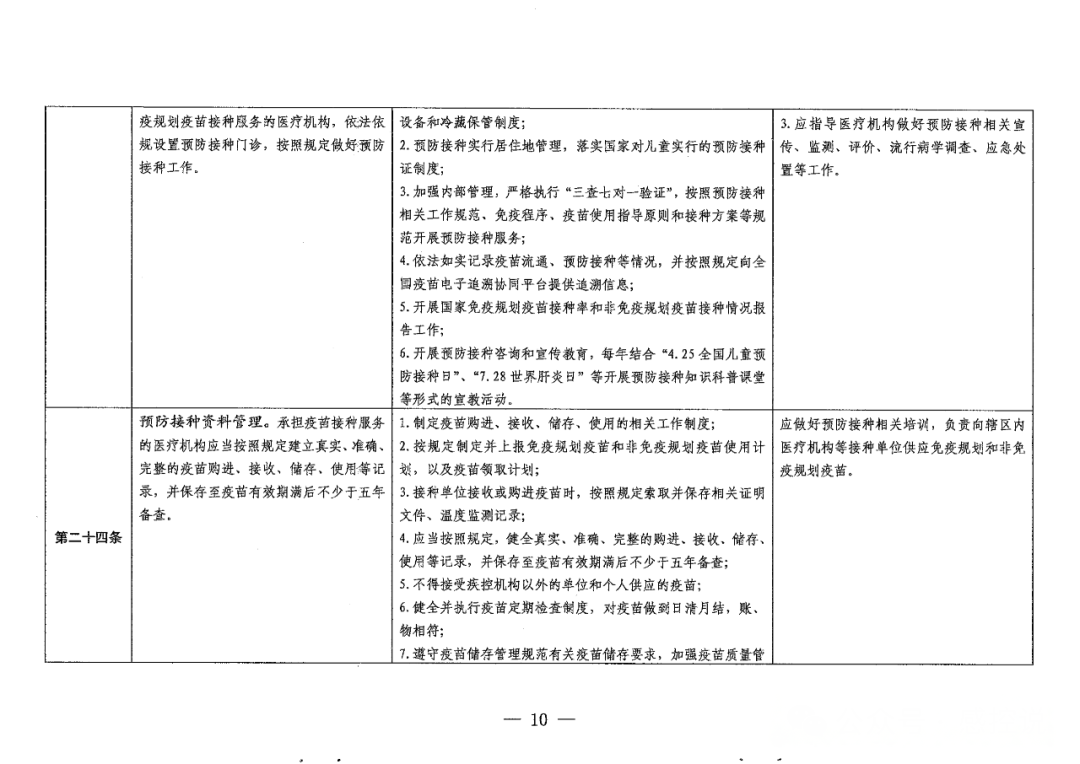

第二十三条 疫苗预防接种。承担疫苗接种服务的医疗机构应当依法如实记录疫苗流通、预防接种等情况,并按照规定向全国疫苗电子追溯协同平台提供追溯信息。承担辖区免疫规划疫苗接种服务的医疗机构,依法依规设置预防接种门诊,按照规定做好预防接种工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.接种单位和人员资质满足预防接种门诊建设要求。接种单位取得医疗机构执业许可证,按照有关规定经指定或备案,具有经过县级人民政府卫生健康(疾控)主管部门组织的预防接种专业培训并考核合格的医务人员,具有符合规定的冷藏设施、设备和冷藏保管制度;

2.预防接种实行居住地管理,落实国家对儿童实行的预防接种证制度;

3.加强内部管理,严格执行“三查七对一验证”,按照预防接种相关工作规范、免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案等规范开展预防接种服务;

4.依法如实记录疫苗流通、预防接种等情况,并按照规定向全国疫苗电子追溯协同平台提供追溯信息;

5.开展国家免疫规划疫苗接种率和非免疫规划疫苗接种情况报告工作;

6.开展预防接种咨询和宣传教育,每年结合“4.25全国儿童预防接种日”、“7.28 世界肝类日”等开展预防接种知识科普课堂等形式的宣教活动。

(二)疾控机构

1.应对本辖区医疗机构开展预防接种相关规范的培训;

2.应加强对医疗机构等接种单位预防接种工作的技术指导;

3.应指导医疗机构做好预防接种相关宣传、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。

第二十四条 预防接种资料管理。承担疫苗接种服务的医疗机构应当按照规定建立真实、准确、完整的疫苗购进、接收、储存、使用等记录,并保存至疫苗有效期满后不少于五年备查。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.制定疫苗购进、接收、储存、使用的相关工作制度;

2.按规定制定并上报免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗使用计划,以及疫苗领取计划;

3.接种单位接收或购进疫苗时,按照规定索取并保存相关证明文件、温度监测记录;

4.应当按照规定,健全真实、准确、完整的购进、接收、存、使用等记录,并保存至疫苗有效期满后不少于五年备查;

5.不得接受疾控机构以外的单位和个人供应的疫苗;

6.健全并执行疫苗定期检查制度,对疫苗做到日清月结,账、物相符;

7.遵守疫苗储存管理规范有关疫苗储存要求,加强疫苗质量管理。

(二)疾控机构

应做好预防接种相关培训,负责向辖区内医疗机构等接种单位供应免疫规划和非免疫规划疫苗。

第二十五条 预防接种医学建议。承担疫苗接种服务的医疗机构应当对因有接种禁忌而不能接种的受种者或者其监护人提出医学建议,并如实记录提出医学建议情况。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.实施接种前,询问受种者的健康状况,询问内容包括是否有发热、咳嗽、腹泻等患病情况及过敏史、用药史等;

2.实施接种前,告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、注意事项、可能出现的不良反应和预防接种异常反应补偿方式等信息,以及非免疫规划疫苗的价格和接种费用等信息;

3.为有接种禁忌或疑似接种禁忌者提供科学的接种建议,做好相关建议咨询记录;

4.将受种者接种禁忌或疑似接种禁忌信息录入预防接种档案。

(二)疾控机构

1.应指导辖区医疗机构做好疫苗接种禁忌核查和知情告知工作;

2.应建立明确接种禁忌或出现接种过敏人员档案信息库。

第二十六条 新生儿疫苗接种。具有助产资质的医疗机构应当按照预防接种工作要求组织做好新生儿的乙肝疫苗第一针和卡介苗等接种、建卡及数据信息报告等相关工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.负责承担新生儿首针乙肝疫苗和卡介苗接种、登记任务,对每名无禁忌证的新生儿于24小时内尽早接种乙肝疫苗和卡介苗,对乙肝表面抗原阳性或不详产妇所生新生儿于12小时内尽早接种乙肝疫苗;

2.做好新生儿接种建证、建档工作;

3.做好新生儿预防接种档案和接种信息登记上传;

4.做好新生儿疫苗接种健康宣教工作。

(二)疾控机构

疾控机构应指导辖区内设有产科的医疗机构开展新生儿首针乙肝疫苗接种和卡介苗建证、建卡、接种和信息报告等工作。

第二十七条 疑似预防接种异常反应报告。医疗机构等发现疑似预防接种异常反应的,应当按照规定向疾病预防控制机构报告。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.发现属于报告范园的疑似预防接种异常反应(AEFI)后应当及时向受种者所在地的疾控机构进行报告,按规定完成网络报告;

2.发现怀疑与预防接种有关的死亡、严重残疾、群体性或对社会有重大影响的AEFI时,应当按照规定时限报告;

3.对于死亡或群体性AEFI,同时还应当按照《突发公共卫生事件应急条例》的有关规定进行报告;

4.协助疾控机构开展AEFI病例的调查,向调査人员提供病例调查诊断所需的预防接种或临床资料;

5.对需要临床救治的AEFI病例进行临床诊治;

6.医疗机构和个人不得做出预防接种异常反应诊断。

(二)疾控机构

1.应加强对本辖区医疗机构 AEFI的培训;

2.应加强医疗机构AEFI的监测指导,加强信息反馈。

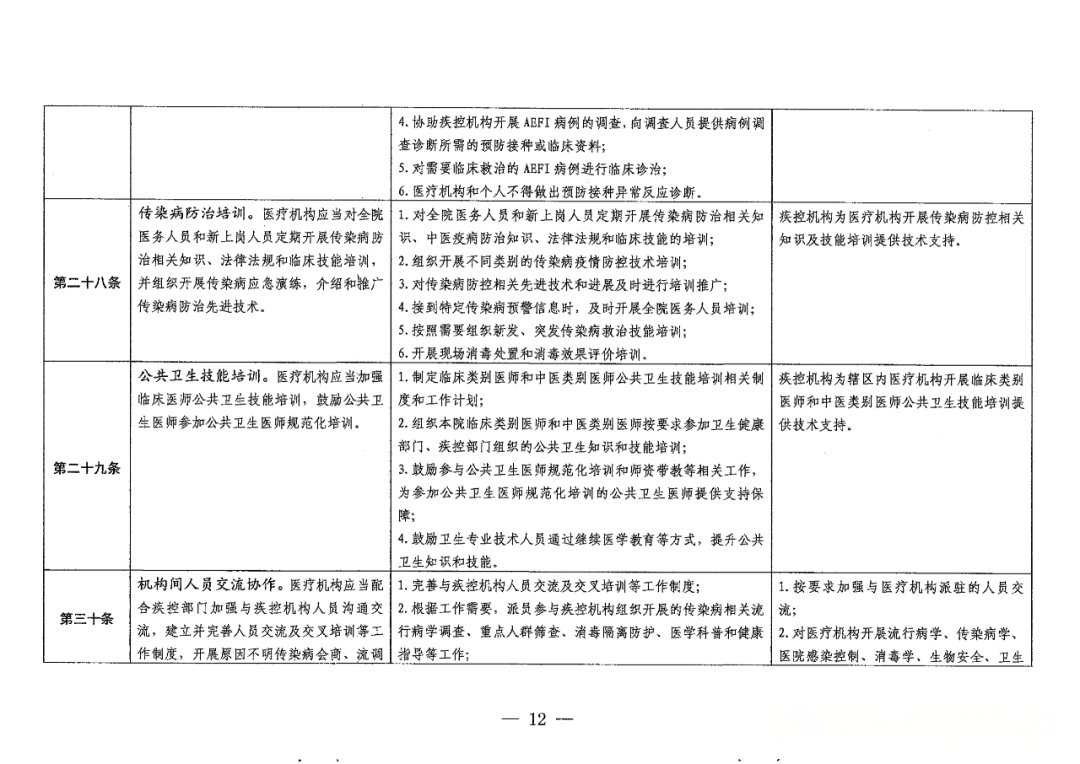

第二十八条 传染病防治培训。医疗机构应当对全院医务人员和新上岗人员定期开展传染病防治相关知识、法律法规和临床技能培训,并组织开展传染病防治应急演练,介绍和推广传染病防治先进技术。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.对全院医务人员和新上岗人员定期开展传染病防治相关知识、中医疫病防治知识、法律法规和临床技能的培训;

2.组织开展不同类别的传染病疫情防控技术培训;

3.对传染病防控相关先进技术和进展及时进行培训推广;

4.接到特定传染病预警信息时,及时开展全院医务人员培训;

5.按照需要组织新发、突发传染病救治技能培训;

6.开展现场消毒处置和消毒效果评价培训。

(二)疾控机构

疾控机构为医疗机构开展传染病防控相关知识及技能培训提供技术支持。

第二十九条 公共卫生技能培训。医疗机构应当加强临床医师公共卫生技能培训,鼓励公共卫生医师参加公共卫生医师规范化培训。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.制定临床类别医师和中医类别医师公共卫生技能培训相关制度和工作计划;

2.组织本院临床类别医师和中医类别医师按要求参加卫生健康部门、疾控部门组织的公共卫生知识和技能培训;

3.鼓励参与公共卫生医师规范化培训和师资带教等相关工作为参加公共卫生医师规范化培训的公共卫生医师提供支持保障;

4.鼓励卫生专业技术人员通过继续医学教育等方式,提升公共卫生知识和技能。

(二)疾控机构

疾控机构为辖区内医疗机构开展临床类别医师和中医类别医师公共卫生技能培训提供技术支持。

第三十条 机构间人员交流协作。医疗机构应当配合疾病预防控制部门加强与疾病预防控制机构人员沟通交流,建立并完善人员交流及交叉培训等工作制度,开展原因不明传染病会商、流调和现场处置等工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.完善与疾控机构人员交流及交叉培训等工作制度;

2.根据工作需要,派员参与疾控机构组织开展的传染病相关流行病学调查、重点人群筛查、消毒隔离防护、医学科普和健康指导等工作;

3.定期接收疾控机构人员进行传染病防控领域相关知识与技能的培训、进修和项目合作;

4.针对原因不明传染病,医疗机构与疾控机构开展会商、流调和现场处置等工作。

(二)疾控机构

1.按要求加强与医疗机构派驻的人员交流;

2.对医疗机构开展流行病学、传染病学、医院感染控制、消毒学、生物安全、卫生应急管理等公共卫生知识培训提供技术支撑。

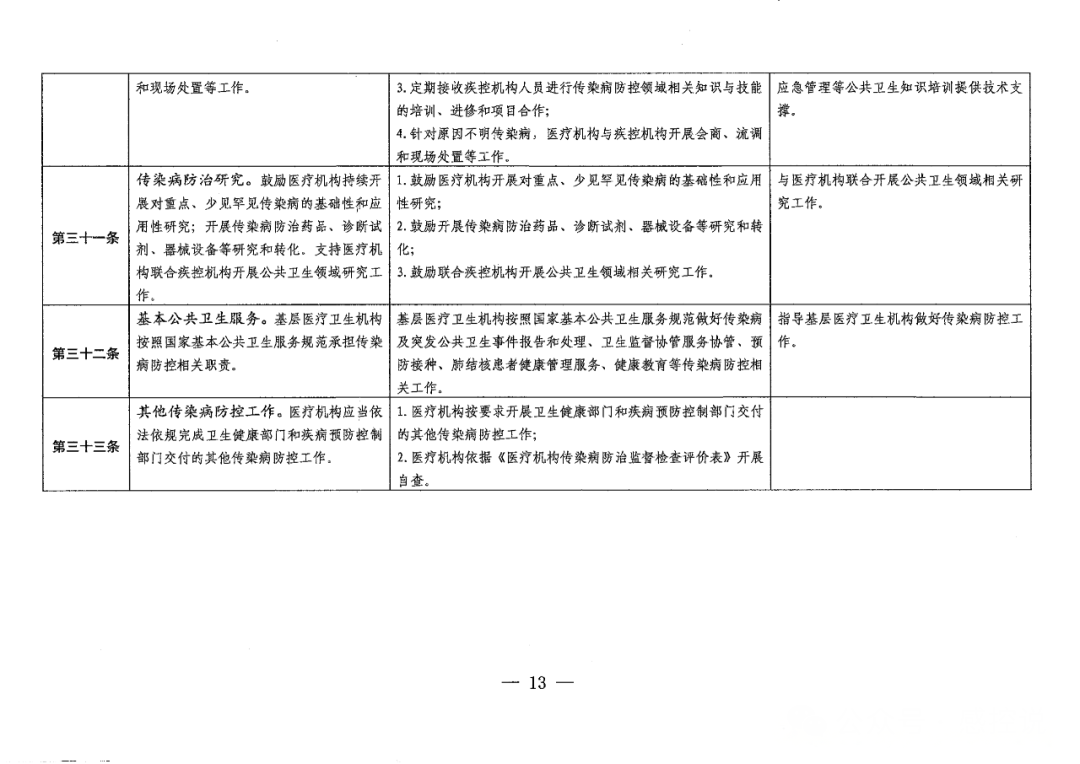

第三十一条 传染病防治研究。鼓励医疗机构持续开展对重点、少见罕见传染病的基础性和应用性研究;开展传染病防治药品、诊断试剂、器械设备等研究和转化。支持医疗机构联合疾病预防控制机构开展公共卫生领域研究工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.鼓励医疗机构开展对重点、少见罕见传染病的基础性和应用性研究;

2.鼓励开展传染病防治药品、诊断试剂、器械设备等研究和转化;

3.鼓励联合疾控机构开展公共卫生领域相关研究工作。

(二)疾控机构

与医疗机构联合开展公共卫生领域相关研究工作。

第三十二条 基本公共卫生服务。基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范承担传染病防控相关职责。

细化措施分解

(一)医疗机构

基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务协管、预防接种、肺结核患者健康管理服务、健康教育等传染病防控相关工作。

(二)疾控机构

指导基层医疗卫生机构做好传染病防控工作。

第三十三条 其他传染病防控工作。医疗机构应当依法依规完成卫生健康部门和疾病预防控制部门交付的其他传染病防控工作。

细化措施分解

(一)医疗机构

1.医疗机构按要求开展卫生健康部门和疾病预防控制部门交付的其他传染病防控工作;

2.医疗机构依据《医疗机构传染病防治监督检查评价表》开展自查。

(二)疾控机构